かつて、ビザンツ(ビザンチン)帝国=東ローマ帝国という国があった。西暦400年代以降、ローマ帝国の東半分の地域(バルカン半島、アナトリアなど)で栄えた、古代ローマ帝国の末裔である。この国は長く続いた。その滅亡は1453年。この年、当時のイスラムの大国オスマン朝の攻撃によって、首都コンスタンティノープルが陥落した。ビザンツは、古代ギリシア・ローマの文明が長い伝統の積み重ねの果てにたどりついた世界だったといえる。

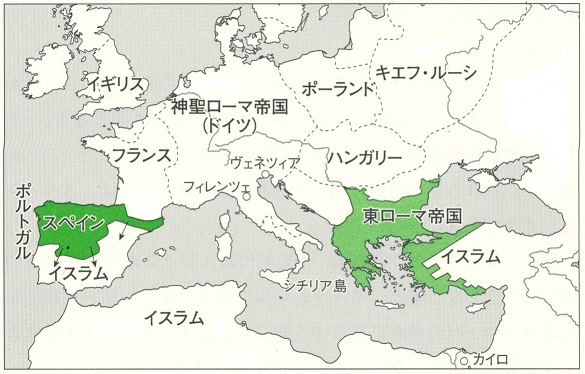

1000年代のビザンツ帝国=東ローマ帝国とその周辺(そういちの著書『一気にわかる世界史』より)

ビザンツ帝国は、古代のギリシアやローマ帝国、600年代に生まれたイスラムの国ぐに、近代につながる中世の西欧などに比べるとマイナーな存在だ。

しかし、じつはビザンツには、現代の先進国を思わせるところがある。現代の欧米の先進国もまた、ルネサンス以降の近代の文明が、数百年の歴史を経てたどり着いたものだ。

ビザンツ研究者の井上浩一がいうように、現代世界(とくに先進国)は「ビザンツ化」しているのではないか?そういう目で、ビザンツ帝国=東ローマ帝国という国についてみてみよう。

以下、かなりの長文なので、まずは「目次」にあるラストの2つの項目「やはり現代世界と似ている」「ビザンツで起きたことはこれからの世界でも…」だけでもお読みください(目次の該当箇所をクリック)。読んでいただけると、ビザンツ=東ローマについて知りたくなるのでは?

目 次

- ビザンツ=東ローマは現代に似ている?

- 「西」の崩壊と「東」の存続

- 「ローマ」「ギリシア」「ビザンツ」

- コンスタンティノープルの繁栄

- テオドシウスの城壁

- 危機の時代の変化

- 形骸化した民主主義

- 「皇帝の奴隷」たち

- 自治の衰退と個人主義

- 古典・伝統へのこだわり

- 細かな改良と応用の時代

- キリスト教の帝国

- 経済的繁栄と「中世のドル」

- 衰退と滅亡

- やはり現代世界と似ている

- ビザンツで起きたことはこれからの世界でも起きる?

ビザンツ=東ローマは現代に似ている?

ビザンツ帝国=東ローマ帝国では、かつての勃興期のギリシアやローマにあったような活気は、すっかり衰えてしまった。都市の自治組織などを通じた集団的な結びつきも失われ、絶対権力者の皇帝がばらばらの個人を支配する、個人主義的な社会だった。「古代の民主主義」は、すっかり後退していた。

国をあげて信仰されたキリスト教は神や権威への服従を説き、皇帝の支配を正当化した。

文化の洗練はすすんだが創造性は後退し、文化人のアウトプットは、古典の注釈や引用ばかりだった。形式と儀式、先例や伝統にこだわることが、ビザンツ文化の特徴だった。

一方、経済的な繁栄はかなり維持された。国家が市民に娯楽と食糧を無償で提供する「パンとサーカス」も、相当の期間続けられ、市民は戦車競走のイベントに熱狂した。

しかし、かつて「ローマの平和」といわれたような帝国の優位は失われてしまった。ビザンツ=東ローマは絶えず周辺の異民族からの脅威にさらされた。

以上、冒頭に引用した井上浩一が整理するとおり、ビザンツの文明には、地域のコミュニティや団体への参加意識が希薄な「個人主義」、皇帝権力や神の権威にひたすら従う「権威主義」、伝統や形式にこだわる「伝統主義」といった特徴がみられる。(井上『ビザンツ 文明の継承と変容』京都大学学術出版会)

これに関わる側面として、革新性や活力の弱さ、「神の世界」のような(無宗教の立場からみれば)幻想に救いを求める傾向、また民主主義の衰退といったこともあるだろう。しかし、さまざまな成熟や精緻化もすすんでいる。社会全般の「文化度」はたしかに上がっている……そして、新興の異民族が脅威となっている。

これって、現代の先進国の状況と似ているのではないか? 以下、より具体的にビザンツの国家や社会についてみていこう。

「西」の崩壊と「東」の存続

ローマ帝国は1世紀から西暦300年代(とくに西暦100年代)に繁栄し、地中海全体を囲む広い領域を支配した。まさに、当時の世界を代表する超大国だった。しかし、300年代からは帝国を東西に分けて統治する動きがすすみ、300年代末以降は西半分(西ローマ帝国)と東半分(東ローマ帝国)に分裂した。これは内乱によるものではなく、巨大な帝国を分割統治することで立て直そうとする、当時の政治的決断である。

東西のローマ帝国(『一気にわかる世界史』より)

その後400年代後半に西ローマ帝国は、周辺のゲルマン人などの異民族の侵入や内乱で崩壊してしまった。一方、東ローマ帝国は国家としてのまとまりを保って存続した。

476年、西ローマ皇帝に仕えていたゲルマン系の軍人が反乱を起こし、皇帝を廃位してしまった。これが一般に「西ローマ帝国の滅亡」とされる出来事である。ただし、この滅亡によって「時代が一挙に変わった」ということではない。400年頃以降、西ローマ帝国の衰退は明らかだった。476年の「滅亡」は、すでに「死に体」の帝国がついに完全消滅したということに過ぎない。

西ローマ帝国の滅亡後、その跡地には、イタリア半島の東ゴート王国などゲルマン人によるいくつかの王国が成立していった。民族の勢力図が大きく塗りかわったのである。そして西ローマの跡地では都市の多くが衰えて、経済や文化は大きく後退した。

一方、ギリシアを中心とする帝国の東半分=東ローマ帝国は、皇帝による支配が西の体制崩壊の後も存続した。しかし、500年代の一時期を除き、最盛期のローマと比べれば領土も縮小して国の勢いは衰えてしまった。

それでも東ローマは長期にわたって大国のひとつであり続け、発達した文化・経済は周辺諸国の羨望を集めた。都市の繁栄も、西ローマの跡地のような全面的な衰退はなく、一定程度続いた。また、その政治体制は、それまでのローマ帝国の皇帝政治よりもさらに専制的(独裁的)なものになった。キリスト教はますます有力となる一方、学問的創造などの文化的な活力は落ちていった。

そして、西ローマ帝国滅亡の頃から、東ローマ帝国が明らかに繁栄の中心となっていく。しかしこの帝国にはかつてのローマ帝国ほどのパワーはなく、中心としてはやや弱いものだった。

ただし、東ローマ帝国は、500年代のユスティニアヌス1世(在位527~565)の時代には勢いがあり、北アフリカ、イタリア半島、イベリア半島の一部といったかつての西ローマ帝国の領土をゲルマン系の勢力から奪い、最盛期のローマ帝国の領域をかなり回復した。しかしその後、600年頃以降は、隣接するササン朝ペルシアやバルカン半島に侵入してきたスラブ人、新たに台頭したイスラム勢力などと戦うなかで領土は縮小していった。 700年頃以降、東ローマ帝国の領域は、バルカン半島とアナトリア、そしてイタリア南端とシチリアの範囲にとどまった。

「ローマ」「ギリシア」「ビザンツ」

東ローマ帝国の住民の中核はギリシア系であり、ラテン語も用いられたがギリシア語のほうが優勢だった。そしてその傾向は、600年代以降さらに明確になっていった。

しかし、東ローマ帝国の人びとは自分たちを「ギリシア人」ではなく、あくまでローマ帝国の人間だということで「ローマ人」と自称した。「西ローマ」「東ローマ」は後世の歴史家による呼び方で、当時のものではない。なお、東ローマ帝国は「ビザンツ(ビザンチン)帝国」とも呼ばれる。これはコンスタンティノープルの古い名称であるビザンチウムにちなんだものだ。

ただし「ビザンツ」というのは、近代以降の西ヨーロッパ人による呼び方である。中世の西ヨーロッパ人は、東ローマ人を「ギリシア人」と呼んだ。そうした呼び方には東ローマへの対抗意識がある。「あんなものは正統なローマ帝国ではない。ローマ文明の正統な後継者はこっちだ」という意識である。

西ヨーロッパ人には、ローマという過去の大帝国へのあこがれがあった。また、ルネサンス以前の西ヨーロッパは、世界の中心からみれば「片田舎」であり、東ローマのほうが先進地域だった。そこで東ローマに対するコンプレックスもあった。

一方、東ローマ=ビザンツ人の自称はあくまで「ローマ人」だった。隣接するイスラムで側でも、その自称に従ってビザンツのことをアラビア語でもペルシア語でもトルコ語でも「ルーム(ローマ)」と呼んだ。イスラム側には「ローマ」についてのこだわりはなかった。

そして、1300年頃からのルネサンスの時代になると、西ヨーロッパではそれまでのローマに加え、古代ギリシアの文明が高く評価されるようになる。「ルネサンス」というのは、「再生・復興」という意味だが、それは古代のギリシア・ローマの文化を復興することを意味した。ギリシアが再評価されると、「ギリシア人」というのも「ローマ人」同様に栄誉あるものになった。

そこで1500年代以降、近代の西ヨーロッパの人びとは、ローマでもギリシアでもない「ビザンツ」という名でローマ帝国の東側を呼ぶようになった。「ビザンツ」というのは、この帝国の首都コンスタンティノープルの古い名称・ビザンチウムにちなんでいる。ビザンツという名称には、そういう、ちょっとややこしい経緯がある。

ここからは、ビザンツという表記をおもに使う――ビザンツ帝国は長く続いた。この国が滅びたのは1453年のことだ。この年にオスマン朝(オスマン・トルコ)の攻撃で、首都コンスタンティノープルが陥落した。末期の頃のビザンツ帝国はすっかり衰退して、コンスタンティノープル周辺だけを支配する小国になっていた。

コンスタンティノープルの繁栄

ビザンツ帝国の首都コンスタンティノープル(コンスタンティノポリス)は、西暦400~500年代の世界において、世界で最も繁栄した「中心都市」だった。コンスタンティノープルは現在のイスタンブール(現トルコ共和国)で、オスマン朝に征服されてから現在の名称になった。

コンスタンティノープルという名称は、300年代前半にこの都市を大規模に再開発した皇帝である、コンスタンティヌス1世にちなんだものだ。ただし、コンスタンティノープルに歴代の皇帝が常駐するようになり、明確に「首都」といえるようになったのは300年代末以降である。その頃には、人口は20万人ほどだった。

500年代前半のコンスタンティノープルの規模は、50万人程度と推定されている。当時の巨大都市ではあるが、西暦100年代に人口100万人に達したとみられる最盛期のローマよりも小規模だった。

最盛期のローマ帝国、とくに首都ローマ市でさかんに行われた食糧と娯楽の無償提供――「パンとサーカス」の公的なサービスは、西ローマが滅びたあとの400~500年代のコンスタンティノープルでも行われた。当時のコンスタンティノープルに住む市民の多くは、パンなどの食料の配給を受けることができたのだ。400年頃までには、おもにエジプト産の大量の穀物を運び入れるための港や食糧倉庫も、かつてのローマ市のように整備された。

また、無償の見世物として巨大な競技場で戦車のレースが連日行われ、多くの市民が熱狂した。ローマ市のコロッセオで行われたような剣闘士の戦いは300年代には廃れ、人気を集めたのは戦闘馬車を走らせる戦車競走だった。

コンスタンティノープルのビザンチオン競走場は収容人数5~10万人。20~25万人収容といわれるローマ市の巨大な競走場には及ばないものの、大規模な施設だった。そこでのレースが、500年代の盛んな時期には年間に100日以上、1日に多いときは20~30回は行われていた。戦車競走の名選手はヒーローとしてもてはやされ、銅像が立ったりした。

戦車競走は「青組」「緑組」などといわれるチーム単位で競い合った。そして、各チームの活動を支える市民の後援団体も組織され、「青のデーモス」「緑のデーモス」などと呼ばれた。「デーモス」とはもともとは「民衆」「市民」のことだ。市民はどれかのチームに思い入れをもって熱心に支援や応援を行った。なんだかサッカーや野球の応援みたいである。

そして、広い意味で「パンとサーカス」の一部といえるローマ的な公共浴場も、400~500年代のコンスタンティノープルにはあった。400年代初めのコンスタンティノープルには皇帝が建てた9つの公共浴場があった。浴場に水を供給するの不可欠な、水道施設も整備されていた。戦車の競走場は大都市にしかなかったが、浴場はビザンツのどの都市にもあり、いずれもにぎわっていた。

要するに、最盛期のローマ市の市民生活を成り立たせる要素は、コンスタンティノープルにも再現されていた。ここは「新しいローマ市」であると、当時のコンスタンティノープルの人びとは感じていたはずだ。ローマ帝国の根幹は揺らいでいない。西半分がゲルマンに荒らされ都が東に移ったものの、帝国の繁栄は依然として続いているし、これからも続くだろう――それが、西ローマ帝国が滅びた頃の東ローマ=ビザンツの人びとの認識だった。

テオドシウスの城壁

ただし、コンスタンティノープルにはローマ市にはない、時代を反映した施設もあった。たとえば聖ソフィア大聖堂のようなキリスト教の大建築は、ビザンツならではのものだ。

そして、都市を外敵から守るための巨大な城壁があった。都市の城壁じたいはごく一般的なものであり、ローマ市などのローマ帝国の多くの都市にもあった。しかし、コンスタンティノープルの城壁は別格だった。異民族の脅威がとくに深刻だった時代に、最も繁栄する都市が総力をあげてつくったからだ。

その城壁の基礎は413年につくられた。410年にゲルマン人の一派であるゴート人がローマ市を占領するという事件があり(ただしゴート人は短期のうちにローマ市を去った)、これをみて、防御を固めるために築いたのである。これは、当時の皇帝にちなんでテオドシウスの城壁といわれる。

コンスタンティノープルは、三角形の半島の先端に市街があり、三方は海に囲まれている。テオドシウスの城壁は、海に面していない陸地側をカバーする7キロメートルほどのものだ。この城壁以前にも一定の城壁はあったが、新しい城壁をその外側につくったのだ。また海岸部にも、ある程度の城壁を築いている。

その後、447年にはフン人の大軍がコンスタンティノープルの近くまで攻めてきた。その時に大地震が起きて、テオドシウスの城壁は大きな被害を受けた。ビザンツの皇帝政府はフン人の王に大量の金を贈り、さらに毎年支払う約束をして懐柔した。そうして時間かせぎをして、大急ぎで城壁を修復し、さらに外側にもう一重の城壁や堀を新しく築いた。

この工事には市民1万数千人が動員され、わずか2か月で完成した。政府と市民が一体となって必死に成し遂げたことだ。

その城壁は、空前のきわめて堅牢なものだった。一番外側にある堀の幅は10数メートル。外側の城壁は高さ8メートルで、100メートルごとに高さ10メートルの塔が置かれた。そして、その内側の「本体」といえる城壁は高さ平均12メートル、幅は5メートル、ほぼ均等に96の塔が配置されていた。塔の高さは18メートル。それが数キロにわたって続く。当時の危機感と恐怖が、それだけのものをつくらせたのだ。この城壁はビザンツが滅亡する頃まで維持され、機能し続けた。ただし、今は一部しか残っていない。

危機の時代の変化

ビザンツ帝国は、古代ギリシアの文明を受け継いだローマ帝国の末裔である。400~500年代において、古代ローマ帝国の文明は、そのままビザンツに受け継がれた。しかしその後100年単位の時間の経過とともに変化していった。

変質がすすんだのは、600~700年代のことだった。とくに600年代のさまざまな危機が、大きな境目になっている。

ユスティニアヌス1世が死去して以後、600年頃からはかつての大規模な遠征による財政悪化など、国家の疲弊がはっきりしてきた。また、ササン朝ペルシア、スラブ系諸族、その他の異民族の攻撃が激しくなり、さらに新興のイスラム勢力も大きな脅威となった。

それでも、この一連の危機はどうにか克服され、帝国は存続した。しかし、ローマ市の最盛期の再現のようなコンスタンティノープルの繁栄は様変わりしていった。

たとえば600年代には戦車競走の開催は大幅に少なくなり、やがて年数回ほどの限られた機会に儀式的に行われるだけになっていった。618年には「パン」の配給も廃止された。これは財政難に加え、重要な穀倉地帯だったエジプトをササン朝に奪われことが大きかった。

各地の公共浴場も、600年代以降は消えていった。それでも風呂屋は残っていたようだが、さまざまな娯楽施設を備えた大規模なものではなかった。公共浴場という最も多くの水を必要とする施設が消えるとともに、水道施設も縮小していった。たとえばコンスタンティノープルでは、626年にアヴァール人という遊牧民の攻撃で主要な水道のひとつが破壊されたが、それでも不便がないせいか、150年近く修復されないままだった。

劇場も、古代ローマでは都市の重要な施設であり、500年代までは各都市に劇場があってにぎわっていたが、これも600年代以降は寂れてしまった。

そして、600年代の危機の時代以降は、都市全般が衰退していった。たとえばその時期にアテネ、サルデス(アナトリア東部)、アンカラ(アナトリア中部)などのおもな都市では、広範囲の市街地が放棄されて、都市の範囲は防御を固めた狭い一画だけになってしまった。それらはもはや「都市」というよりは、「城塞」だった。

そんな中でもコンスタンティノープルは、帝国の首都としての威信を保ち続けた。皇帝政府の官僚機構が相当に機能して、縮小した領土であっても、そこから効率的に税を中央に集め、多くの富を使えたからだ。西ローマやその跡地では、中央政府の支配が及ばない(つまり徴税できない)地域ごとの権力ができていったが、東ローマ=ビザンツでは中央に富が集まるしくみが維持されていた。

しかし、コンスタンティノープルも度重なる異民族の脅威で、インフラの衰退や一定の人口減少がおこった。600年代から700年代前半には、軍事関係以外では大規模な公共施設の建設は皆無だった。この時期、国家予算のほとんとは、異民族と戦うための軍事費に費やされたとみられる。

それでもビザンツ帝国は、700年代後半には体制を立て直し、安定を取り戻し始めた。しかし、社会はかつてのローマ帝国の延長線上とは異質なものに変化していた。戦車競走や公共浴場がほぼ消滅したこと、「パン」の配給の廃止は、それを象徴している。これらの事柄は混乱がおさまれば復活してもよさそうなものだが、そうはならなかった。社会が深いところで大きく変化したからだ。

形骸化した民主主義

しかし、その変化の末に生まれた文明は、ギリシア・ローマの文明が長い過程を経てたどりついたものでもある。だから、古典的なギリシア・ローマの文明にあったさまざまなものが変質・形骸化して存在し続けた。

まず、民主主義・共和政的な政治のあり方。つまり、多くの市民が政治参加して、それが権力を拘束するということである。その伝統は民主主義で有名な古代ギリシアだけでなく、最盛期のローマ帝国にもあった。ローマ帝国の最盛期にあたる元首政時代(帝政前期)のローマ皇帝は、元老院やさまざまな法・慣習から一定の拘束を受けた。軍隊や市民の支持を絶えず意識して政治を行わざるを得なかった。何にも縛られない専制君主というわけではなかった。

しかし、ビザンツ帝国の皇帝は、絶対的な専制君主だった。これは300年代以降のローマ帝国で成立した、「ドミナートゥス制」といわれる政治のあり方、つまり「官僚機構による皇帝専制」をさらにおし進めたものだった。

それでも400~500年代には、民主主義の伝統は形を変えながらも、いくらかは生きていた。たとえば、ビザンチオン競走場には皇帝もしばしば顔を出した。皇帝即位式や戦争の勝利を祝う凱旋式などの国家行事が、市民の集まる競走場で行われたりした。スタンドの市民は、「皇帝万歳」の歓呼を行った。皇帝は市民の歓呼を受けて選ばれる、という建前によるものだ。

そして、集まった市民は歓呼だけでなく、声をあげて「この大臣を罷免せよ」「税金を軽くしてほしい」といった抗議や請願も行った。その際には「青のデーモス」「緑のデーモス」などの市民の集団が音頭をとった。

そして、600年代以降は皇帝即位の儀式は宮殿や聖堂で行われ、そこでは国家が動員した「市民」が歓声をあげた。歓声といっても、徹底的に形式化・儀式化されたものである。この「市民」は、「デーモス長」やその配下の「デーモス」という官職にある役人だった。民主主義を演出するための官職という、奇妙なものがあったのだ。かつての「青のデーモス」「緑のデーモス」は、市民の自治的団体だったが、この「デーモス」はそれとは別物だ。まさに民主主義の伝統が変質し、形骸化したものだった。

また、さきほど公共浴場が600年代以降は消滅していったと述べた。しかし、皇帝の宮殿のなかには伝統的な大浴場が築かれていた。もちろん一般市民は利用できない。これも、「市民」役の官職と同じく、形骸化した伝統といえるだろう。

「皇帝の奴隷」たち

600年代以降のビザンツ帝国では民主主義・共和政の伝統は過去のものになっていった。ビザンツ帝国の官僚は自分たちを「皇帝の奴隷」だと意識し、そう称するようになった。それを嫌がるのではなく、偉大な権威の「奴隷」であることにそれなりの誇りを持っていた。

そして、「皇帝の奴隷」たちの社会であったとしても、人びとの自由や権利がまったく失われてしまったということではない。かなりの都市や地域では、裁判や法は機能していたし、その裁判のなかでローマ帝国の最盛期には認められていなかった女性の権利拡大につながる判断がなされたこともあった。

そして、最盛期のローマ帝国では多くの奴隷(人権を否定され売買の対象になる人間)が存在していたのに対し、ビザンツでは奴隷は例外的なものになった。「奴隷制の克服」という点では、ビザンツでは一定の「人権の拡大」があったのだ。

なお、ビザンツの社会では、教養のある高級官僚が大きな権力を持っていた。そして官僚の職は、一定以上の有力者・富裕層にはかなり広く門戸が開かれていた。限られた名門の家柄でなくても、学問を身につければ官僚になれる可能性があった(ただし中国の科挙のような試験制度はなかった)。そのような、ある程度の「平等化」もすすんでいた。

自治の衰退と個人主義

都市の自治組織の衰退はさらに進んだ。これも民主主義が後退して、皇帝の権力がさらに強くなったということだ。当時の市民が政治や公共事業に参加するのは、おもにコミュニティの自治組織を通してのことだったからだ。

最盛期のローマ帝国では、都市などを単位とする、地域ごとの自治組織が強固で活発だった。人びとはコミュニティに対し強い帰属意識をもっていた。しかし、600年代以降のビザンツ帝国ではそのような自治はすっかり衰えてしまった。人びとの地域コミュニティへの帰属意識も失われ、ばらばらの個人が皇帝という最高権力者によって支配される、という構図が明確になった。

その意味で、ビザンツの人々はきわめて個人主義的だった。しかし、それは「かけがえのない自分」のような強い自我をともなう近代的なものではない。「自分たちは皇帝の奴隷」という意識のもとでの個人主義なのである。

それでも、413年にコンスタンティノープルで新しい城壁を建設したとき、そこには市民が積極的に参加していた。都市を自分たちで守るという自治の伝統がまだ残っていたのだ。そして皇帝は建設に功績のあった市民に、城壁の塔を利用する権利を与え、一方で城壁を維持管理する責任を負わせた。

しかし、739年に皇帝レオン3世が出した勅令では「城壁の維持管理は、汝ら市民のなし得るところではないので、税を追加徴収して、その金で政府が城壁を修理する」ということが述べられている。この時代には、公共的な事業はもっぱら国家や皇帝が行い、市民はばらばらの個人として税を負担し、公共のサービスを受けるだけになっていた。これは現代社会のあり方に近いが、それまでのギリシアやローマの伝統とはちがっていた。

古典・伝統へのこだわり

このように、とくに600年代以降のビザンツの文化・社会は、古典期のギリシアや最盛期のローマとはかなり異質なものだった。しかし一方で、ビザンツ人は古代ギリシア以来の伝統を大事に守っていた。ビザンツの文人が書くものは、ギリシア・ローマの文献の引用や注釈ばかりだった。それらは日常では用いなくなった古典ギリシア語によるものだった。

そして、古くからの「ローマ法」を後生大事にして、判決などの根拠にしていた。時代にあわせた法解釈もそれなりには行ったが、理想や建前としては古い法を尊重した。

500年代のユスティニアヌス1世は、国家事業としてそれまでのローマにおける法や法解釈などを集大成した複数の書物を編さんさせた。のちの近代ヨーロッパではそれらをまとめて『ローマ法大全』と名づけた。これは、歴史的な資料としてではなく、自分たちの時代の法的な実務に用いるためのものだった。何千もの文献に分散しているものを整理してまとめれば便利だということだ。

だがその内容の中心は、編さん当時からみて何百年も前の帝政前期(1世紀後半~200年代前半)の法や学説だった。帝政前期は、ローマ法の歴史のなかで重要な「古典」時代とされる。

現代のローマ法の研究では、ユスティニアヌス帝とその学者たちはこの法典に新しい要素を入れることには消極的で、基本的には帝政前期の法を自分たちの時代にそのまま移そうとしていたのだと考えられている。『ローマ法大全』を詳しく検討すると、昔の文献(原文)をできるだけ忠実に抜粋して集めていることがわかるのだ。

何十年か前のローマ法研究者のあいだでは、「古典」の原文をユスティニアヌスの時代にあわせて改訂(改ざん)している箇所が多々あるという見方が有力だったが、じつは改訂はわずかだった。(『ローマ法大全』については、ウルルッヒ・マンテ『ローマ法の歴史』ミネルヴァ書房による)

このことは、私たちがばくぜんと思う以上に古典や伝統にこだわるビザンチンの価値観をよく示している。

ただし、『ローマ法大全』はおもにラテン語で、ギリシア語を話すビザンツ人には読みにくいものだった。そこで、900年頃にはそのギリシア語版の要約といえる『バシリカ法典』がつくられた。この法典は、その後国家の基本法典として使われ続けた。しかし法学者のなかには、あくまでラテン語の『ローマ法大全』に基づくべきだという頑固な者もいた。

細かな改良と応用の時代

このような文化のあり方は、古い伝統をひきずったままそれを超えるものを生み出せない停滞状態だったともいえる。西暦1300年代のテオドロス・メトキテスというビザンツの文人は、こんなことを言っている――「過去の偉大な人びとがあらゆることを完全に述べてしまったので、我々の世代にはもはや言うべきことは残されていない」。(井上『ビザンツ 文明の継承と変容』)

新しい創造の余地はなく、残されているのは、細かな注釈くらいだというわけだ。

これは、「技術や文化で大きな革新が枯渇して、細かな改良・応用、編集、総合といったことが中心となった」という状況を述べているのである。その中で生きる文化人が感じるはずのことを、テオドロス・メトキテスは端的に述べている。そして、何百年も前の文献をもとに、オリジナリティを加えないように編集した『ローマ法大全』は、まさに「細かな改良と応用が中心の時代」の書物である。

技術的にみれば、ビザンツの建造物や生産の技術は、最盛期(帝政前期)のローマ帝国を超えることはなかった。コンスタンティノープルでも、最盛期のローマ市にあったような巨大建築は建てられた。しかし、それなりにデザイン・様式を変えながら、おおまかにみれば同じようなものがややスケールダウンして再現されたという感じである。

500年代にユスティニアヌス1世が建設(再建)をすすめた聖ソフィア大聖堂の巨大なドーム空間のような挑戦もあったのだが、それもまた最盛期のローマで発達したドームやアーチなどの技術をもとに、大規模に応用したものだといえるだろう。なおこの大聖堂は、1400年代にオスマン朝がコンスタンティノープルを征服すると、イスラムのモスクに転用された。

キリスト教の帝国

そして、ビザンツ帝国ではキリスト教が国教とされ、人びとの圧倒的多数はキリスト教徒だった。キリスト教は、1世紀にローマ帝国内で生まれ、当初は迫害されたが、300年代には国をあげて信じる教えとなった。キリスト教は、皇帝の権力を正当化する役割も担った。皇帝は神の代理人だった。

井上浩一は、“ローマ帝国は、危機を克服し、生き延びていくために、このような国家と宗教が一体となった「神の名において他人を支配する」体制を築き上げた”と述べている。(『生き残った帝国ビザンティン』講談社現代新書)そうした体制がビザンツ帝国では一層固まっていったのである。ビザンツ帝国は、神の名において人びとを支配する、キリスト教の帝国だった。

ビザンツのキリスト教会の組織は「コンスタンティノープル総主教」をトップとするものだったが、教会に対しては皇帝が強い権限や影響をおよぼしていた。

なお、西ローマ帝国が滅亡したあとも、その跡地でもキリスト教は信仰され続け、ローマ教会を頂点とする「カトリック教会」が発展し有力になっていった。西ローマの跡地では、数百年にわたって混乱が続き強力な国家が成立しなかったので、カトリックは国家から距離をおいて、ローマ教皇を頂点とする独自の組織や権威を築くことができた。

一方、東ローマ帝国では皇帝の強い影響下にある「ギリシア正教(東方正教)」の組織が形成されたのである。なお、カトリックとは「普遍」という意味で、「正教」というのは英語の「オーソドックス」にあたる言葉の訳である。

キリスト教が圧倒的な社会では、自由な学問研究は抑圧された。とくに古代ギリシア以来発達してきた、合理的に自然現象を説明しようとする学問は、神の否定につながるものとして敵視される傾向があった。一方で、文学や法学についての研究はかなり活発だった。

529年にユスティニアヌス1世(これまで何度も出てきたビザンツ皇帝)は、「いかなる学科も、聖ならざる狂気の病に罹(かか)る者どもにより教授されることを禁ず」という「異教徒による教育の禁止令」を出した。

それによって532~533年には、アテネのアカデメイア学院の7人の教授たちがアテネを追放された。当時のアテネには、まだ「学問の都」としての伝統が残っていたが、この追放でその名声は完全に崩れた。教授たちは、ササン朝ペルシアの宮廷に招かれて移り住んだ(ただしその後、ペルシアも安住の地ではないと悟って、ギリシアに戻っている)。

追放された7人の教授の1人であるシンプリキオスは、アリストテレスの『自然学』『天体論』の注釈書を著し、ヘレニズム時代の自然学者ストラトンによる落下運動の研究についても書き残している。つまり「合理的に自然現象を説明する学問」の担い手だったのだ。(板倉聖宣『原子論の歴史 誕生・勝利・追放』仮説社、2004年)

経済的繁栄と「中世のドル」

かつての「ローマ市の再現」からは様変わりしたものの、それでもコンスタンティノープルは長いあいだ、世界のなかで重要な大都市であり続けた。

ビザンツ皇帝が発行するノミスマ(ラテン語ではソリドゥス)金貨といわれる高品質の金貨は、ビザンツ国内だけでなく、西アジアや西ヨーロッパでも流通した。現代の歴史家はノミスマ金貨を「中世のドル」とも呼んでいる。なお、現在のドルの記号「$」はソリドゥスの「S」が由来だ。

ノミスマ金貨は11世紀(1000年代)になっても高い金の含有量を維持し続けた。1092年に品質を下げる改鋳を行った時点でも、金含有量は85%の高水準だった。それだけの長い期間、ビザンツ帝国とくにコンスタンティノープルは経済的繁栄を続けていたということだ。

その繁栄は国内からの税収のほかに、国際的な商業によって支えられた。コンスタンティノープルは、ヨーロッパと西アジアの境にある港町である。800年頃以降、国内外の情勢が安定すると、イタリア商人やイスラム商人など多くの外国人がこの都市にやって来るようになった。

衰退と滅亡

その後、11世紀(1000年代)後半からビザンツ帝国は明らかに衰退していった。1000年代後半には、新興のイスラム勢力であるトルコ人のセルジューク朝にアナトリアを奪われてしまった。1200年代初頭には西ヨーロッパの勢力(十字軍)がコンスタンティノープルを占領した。

十字軍は、キリスト教の聖地エルサレム奪還を旗印としてイスラムの国ぐにに遠征軍を送る運動で、西暦1000年代末(11世紀末)に始まったものだ。しかし、あとになると当初の宗教的な主旨はぼやけてしまい、周辺の異文化に対する単なる征服・略奪という面が強くなっていった。ビザンツも西ヨーロッパと同じキリスト教圏ではあるが、カトリックではないので「異教」の地域という面があった。

十字軍の攻撃を受けて首都を奪われたビザンツ側は、地方に亡命政権をつくって抵抗を続け、1200年代後半にはコンスタンティノープルを取り返して国家を再建した。しかし1300年代以降は、領土はバルカン半島の一部に限られるようになった。そして1453年には、トルコ人を中心とするイスラム勢力のオスマン朝によってコンスタンティノープルが陥落し、帝国はついに滅ぼされたのである。

やはり現代世界と似ている

以上、おもにビザンツ研究者井上浩一の著作をもとに、ビザンツ帝国のいくつかの側面について紹介した。くり返しになるが、ビザンツの様子は、現代世界の欧米や日本と似ていないだろうか? なぜ似ているかといえば、歴史における立ち位置が似ているからだ。

前にも述べたように、ビザンツの文明はギリシア・ローマの文明の末裔で、長い歴史の果てにたどりついた到達点である。現代の先進国の文明も、ルネサンス(1300~1500年代)以降台頭した、ヨーロッパ発の近代文明が数百年かけて到達したものだ。

どちらも成熟期に入って、創業期や古典時代(基礎となるモデルが成立した時代)の活力は失われていった。そして、かつては自分たち(先進地域)の独占物だった高度の文明が周辺の地域にも伝わって新興国が台頭している――そんな歴史的な立ち位置が共通しているのではないだろうか? こうした比較が、とくに初期のビザンツ(西暦400~600年代)と現代世界の先進国のあいだで成り立つのではないか。

そして、ビザンツと現代世界のあいだに共通した現象というのは、「高度の文明が長い時間をかけて成熟すると、そういうことが起こる」という一般的な傾向を示しているのではないか?それが、「個人主義」「権威主義」「伝統主義」、あるいは応用・編集が中心の文化、幻想的な観念が力を持つ傾向等々のことだ、というわけである。

もちろん、遠い過去であるビザンツで起こったことが、そのまま現代にも起きるということはあり得ない。しかし、共通性のあることが、現代的に姿を変えて展開することはあり得るのではないか。

「そんな比較は素人談義で、学問的な歴史とは無縁だ」という人もいるだろう。しかし、こういう「現代を考えるための大風呂敷な比較検討」を無意味だと考えたら、世界史なんてつまらないものだと思う。ここでは、それなりに勉強しながら、「素人談義」をしているつもりだ。

ビザンツで起きたことはこれからの世界でも起きる?

「ビザンツで起きたことは、これからの世界でも(形を変えて)起きるかもしれない」――そんなことを頭にとめておくといいだろう。

たとえば文化は、美術、音楽、文学等のさまざまなジャンルで、今後ますます過去の遺産の焼き直しや再編集ばかりになっていくのではないか?今もすでにその傾向はみられるが、さらに拍車がかかるのだ。そして、それらのコンテンツの多くが、インターネットや放送を通して無償の「サーカス」として人びとに提供され続ける。

無償の「サーカス」を享受する人たちは、「パン」の配給も求めるだろう。つまり、ベーシックインカム(国民全員に無条件で一定の生活費支給をする)のような、手厚い福祉への欲求はますます高くなり、国家は無理をしてでも対応しようとするのではないか?ローマ帝国や初期のビザンツにおける「パン」の配給は、ベーシックインカムの先駆なのだ。そして、ビザンツにおいて「パンとサーカス」が終わりを迎えたように、そのような手厚い福祉もいずれは限界が来るはずだ。

また、アメリカ合衆国や西欧、あるいは日本のどこかで、コンスタンティノープルを守った巨大な壁(テオドシウスの城壁)にあたるものが、未来のSF的なテクノロジーを用いて建設されたりしないだろうか?「トランプの壁」みたいな簡単に破られそうなものではなく、強力な軍隊や最新兵器でも突破できないような防御のシステムである。

ビザンツの官僚たちのように、自分たちを偉大な何かの「奴隷」だと考え、そこに喜びを感じるエリートたちが、社会を細かく管理するようにならないだろうか?(とくにITの分野ではそんな気配が漂っている)

キリスト教などの伝統宗教がかつての影響力を復活させることはもうないだろうが、多くの人を惹きつける新たな「観念」や「幻想」が力を持つかもしれない。井上浩一は、エコロジーの思想はそんな「神」的な地位を占める可能性があると述べている。

ビザンツ帝国の600年代における「危機」に相当することが、今後の世界に起こる可能性はあるだろうか?あるとしたら、従来の先進国と新興国のあいだの大きなあつれきや戦いということだろうか?それとも、たとえば環境破壊のような文明の副作用による危機か?

そして、そのような「危機」のなかで、社会インフラは荒廃し、近代の古典的な価値観である「民主主義」「科学」「ヒューマニズム」などの要素は、すっかり形骸化してしまうのかもしれない(そうはならないと願うが…)。

こんなふうに考える手がかりを与えてくれるから、ビザンツ帝国については知る価値がある。現代や未来を考える材料に使わないのなら、ビザンツのことは、単なるマニアックな知識だ。そしてビザンツを知るためには、できればやはりローマ帝国や古代ギリシアについても知っておきたい。

ブログの著者そういちの最新刊(2024年2月5日発売)。5000年余りの世界史の大きな流れをコンパクトに述べた本。

参考文献

本文で述べたとおり、おもに以下の井上浩一の著作による。

①井上浩一『ビザンツ 文明の継承と変容』京都大学学術出版会、2009年

②井上浩一『生き残った帝国ビザンティン』講談社学術文庫(筆写は講談社現代新書、1990を使用)

このほか、以下を参照した。

③根津由喜夫『ビザンツの国家と社会』山川出版社(世界史リブレット)、2008年

④尚樹啓太郎『ビザンツ帝国の政治制度』東海大学出版会、2005年

⑤ウルルッヒ・マンテ『ローマ法の歴史』ミネルヴァ書房、2008年

⑥板倉聖宣『原子論の歴史 誕生・勝利・追放』仮説社、2004年

最盛期のローマ帝国の政治体制については、当ブログのつぎの記事を 。

新しい革新が生まれにくくなっている現代世界の文化については、つぎの記事を。

ゲルマン人の移動(民族大移動)と西ローマ帝国の崩壊については、つぎの記事を。この記事では、ローマとゲルマンの関係が、現代世界の先進国と発展途上国の関係に似ているいうことについても論じている。

この記事では触れていない、500~600年代におけるビザンツでのペストの流行とその影響について述べている。ビザンツでのこの出来事は、現代世界の「コロナ以後」を考えるうえでも参考になる。